初心者さん

初心者さん

スポンサーリンク

目次

フルートのためのビブラート理論と方法

ビブラートを吹く時は、体のどの部分を使って吹くのがいいのかというのは、色んな定説があって結局どう吹くのがよろしいのかというのは、あいまいになってることがあるようです。YouTubeのおすすめの動画を見つけたので紹介しますね。最初から最後まで聞き逃せない内容になっています!

- 書籍『フルートのためのヴィブラート』の紹介 0:28〜

- ビブラートをコントロールする筋肉とは 2:05〜

- これでマスター!ビブラートのトレーニングと吹き方 2:35〜

- 早いビブラートは喉頭を使っているのが証明された 3:45〜

- 喉を使うビブラートはなぜ否定されるのか 4:40〜

書籍『フルートのためのヴィブラート』の紹介

フルーティストの立花雅和さん

フルーティストの立花雅和さん

フルーティストの立花雅和さんが、学生時代に購入したという『フルートのヴィブラート 理論と方法』という本の解説をしながら、ビブラートについて語ってくださっています。

ドイツ人のヨッヘン・ゲルトナーさんという方が、10年以上もビブラートについて解剖学的な面から研究を重ねて書き上げたという非常に貴重な著書を出しています。

- 顔とか身体に電極をつけてビブラートするときにどの筋肉が動いているのかというのをモニターする

- レントゲンを使って実際にどの筋肉が動いているのかっていうのを確かめる

- 科学的な面から徹底的にビブラートというものを解明する

ビブラートを吹く時っていうのは一体どの部分を使って吹いているのかっていうのは、バロック時代以前から論争がありましたが、この本の何がすごかったかというと、その論争に終止符を打っているっていう点です。

さて、ビブラートをするときは解剖学的に見た時に、一体どの筋肉を使って行っているのでしょうか?

スポンサーリンク

ビブラートをコントロールする筋肉とは

モニターやレントゲンで解明したビブラート時に使われている筋肉をお答えします!

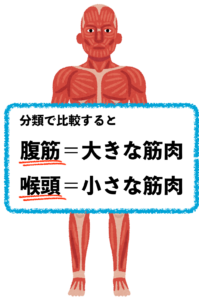

のどを使ってビブラートをするっていうことを聞くと否定的な意見を持っている方もいるかもしれませんが、研究の結果はズバリ!

- 腹筋

- のど(喉頭)

- その両方

このような実験結果が判明しました。

フルーティストの立花雅和さん

フルーティストの立花雅和さん

ビブラートするときの練習方法とは

まず腹筋を使ってロングトーンにアクセントをつけるようにトレーニングをして徐々に1拍の中に入れるアクセントの数を増やしていくというのが、ビブラートの練習方法です。

回数が少ないうちは、ビブラートを吹きやすいのですが回数を増やしていくと腹筋の動きだけでは、だんだん追いつかなくなってしまうんです。

動画の中では、『腹筋の押す深さを浅くして早く動くようにしましょう!』と言っていますが、

ここには矛盾があると立花雅和さんはおっしゃっています。

フルーティスト立花雅和さん

フルーティスト立花雅和さん

のりん

のりん

スポンサーリンク

早いビブラートは喉頭を使っているのが証明された

早いビブラートをする際は、腹筋の動きだけでしようとすると、だんだん追いつかなくなってしまいます。

けれども実際は綺麗な早いビブラートができています。

この矛盾を『 フルートのビブラート 理論と方法 』の著書の中で、実験結果として解明しています。

実験に協力したのは、フルート奏者(芸術大学の教授やプロのオーケストラの奏者)など12人の方で、そのデータ全部が完膚(かんぷ)なきまで、特に早いビブラートでは、のど(喉頭)=声帯を動かす筋肉がビブラートを作り出しているっていうことが証明されたのです。

筋肉っていうのは、性質として大きくなればなるほど動きも大きく、そして同じ動作を持続させるっていうことがすごく苦手なんです。

小さくなればなるほど細かくて早い、そして連続した動きを保つことも簡単になっていきます。

スポンサーリンク

喉を使うビブラートはなぜ否定されるのか

ビブラートの練習方法の中では、最初は腹筋を使ってアクセントをつけていきますけれども、徐々に早くしていくごとに動かしていくと段々と上にあがってきて、最終的には喉のあたりが動いている形になります。

高音のピアニッシモで細かい波のビブラートをするときに、それがすごくハッキリと分かります。

筋肉の性質を考えてもすごく理にかなっているんですね。

ではなぜ、【ビブラートは喉を使う】ということに否定的な論争がなされるのでしょうか。

それは喉を使うと、いわゆるヤギの鳴き声のようなビブラートになってしまうからっていうこれもまた古くからの教えがあるからなんですね。

喉頭の筋肉を使いすぎて声帯をギュッと完全に閉じてしまうとこういう風になってしまうんですけれども、これは程度の問題で美しいビブラートには間違いなく声帯をコントロールする喉頭の筋肉が関わっていると実験の結果で証明してしまった訳です。

一度それを認めちゃえば、ビブラートのことを説明する中で何の矛盾もなく、解説ができちゃうという目から鱗な話(実験結果)です。

お腹の支えって一体なんなんだろう、横隔膜はビブラートの際には、動いていないのか付随的にそういうことが説明されているのがこの本を読めば分かるようになるので、そのことだけでも非常に勉強になります。

まだビブラートができないかもしれないけどお腹の使い方とか支え方について知りたい!

と思う方でもきっと役に立つ情報が書かれていると思います。

フルーティストの立花雅和さん

フルーティストの立花雅和さん

のりん

のりん

スポンサーリンク ![]()

ビブラートに関するオススメYouTube

ビブラートを実際にプロが吹いている画像を集めました。

息遣いも感じれるような動画で確認できたら真似もしやすいですね。

喉と腹筋とその両方を使って出しているビブラートを研究しましょう!

ヴィブラートの原理

動画に登場したアイテム【PNEUMO PRO】

アンブシュアやアパチュアの形が変わっても、息の角度は変わりません。

これを目に見えるようにするハイテク機械を紹介します。

4つのプロペラで息の角度とスピードが見えるスグレモノ!

中高生のフルート奏者必見!ビブラート講座

ヴィブラート日課練習

まとめ

- ビブラートを上手くかけるには、まずはビブラートをかけずに音をまっすぐ伸ばせることを基本とする

- 腹筋を使ってロングトーンで1拍の中にアクセントを一定の間隔で入れていく

- まずは♩=60で4拍ずつアクセントを入れれるようにする

- 練習方法は、<立花雅和さんのビブラート準備編>の動画 0:55〜を参考にしてみる

- 腹筋と喉頭、またその両方の筋肉を使ってコントロールできるようにする

- ビブラートは音量の大小によって作られます

- ビブラートは、息の量に合わせてアパチュアやアンブシュアを変化させるわけではありません

- ビブラートは吹奏楽やアンサンブルでは多用するのは良くない場合が多い

- 音楽的にビブラートをかけたいところを見つけられるようにする

- ビブラートをかけない部分も意思を持って選択できるようにする

- ビブラートをしているプロの人の真似をする

スポンサーリンク