通りすがりさん

通りすがりさん

通りすがりくん

通りすがりくん

スポンサーリンク

目次

音程が悪い、低い、高い時の見直しポイント3つ

音程が悪い、ディミニエンドしたら音程が下がってしまう、高音で吹くと音程が上がってしまう、、、

などフルートを吹く人みんな誰しもが改善したい項目【音程】の問題。

フルートはリードがない上、息を直接、管に入れ込むのではなく、楽器の歌口と口の間に距離を取って音を出す楽器なので、出したい音程を出すにはとても技術が必要です。

ざっくり言うと、高い音を出す時は、低い音を出すときよりも息の束を細くしてスピードを出すイメージです。

息のスピードや角度を少し変えただけでも、音程は簡単に変わってしまう楽器なので、そのコントロールが超重要です。

毎日訓練をしても、音を一定に保つことが難しい楽器なので、初心者の方はどうやって息をコントロールするのか感覚をまず掴みましょう。

チューナーを使ってロングトーンを兼ねながら、正しい音程で吹けているのか、音程が一定になるように毎日練習してください。

それでも、音程が合わせにくい場合は次の3つを見直してみてください。

スポンサーリンク

1.頭部管の向き

楽器によっては、頭部管と本体にマークが付いています。

とても紛らわしいのですが、そのマークを同じ位置で合わさないといけない、という事ではありません。

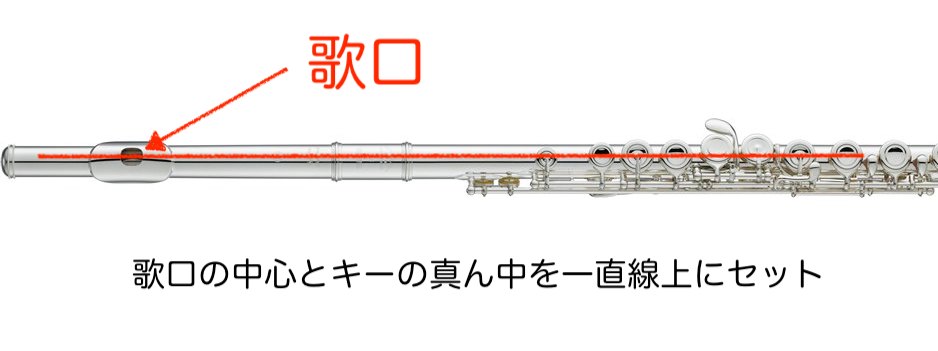

まず、歌口の中心とキーの真ん中を一直線上にセットします。

その状態から、少しずつ頭部管を内側か外側に向けていき、1番良い音が出るポイントを見つけましょう。

どれくらいの角度がいいのか、詳しく説明しているプロの動画も参考にしてみてください。

私の場合は、ムラマツフルートですが内側に5mmくらい向ける感じが1番吹きやすくて、音程も安定し、良い音が鳴ります。

唇の厚さや顎の角度や長さなど人それぞれなので、どの位置が正解というのはなく、個人差があります。

あまり内向きすぎても、音がこもったり音が低くなります。

あまり外向きすぎても、音がすぐ裏返ったり音が高くなったりします。ちょうど良い鳴るポイントを探しましょう。

ポイントが決まったら、本体と頭部管のつなぎ目のところに、シールやマジックなどで印をつけておくのがオススメです。

スポンサーリンク

2.頭部管の抜き具合

楽器のメーカーにもよりますが、頭部管の抜き具合は、3〜10mmです。

抜きすぎもダメだし、奥まで入れないで下さい。音程が合わないからといって、頭部管を1㎝以上抜いていませんか?

1㎝以上抜いてしまうと、音色がぼやけたり音程が一定しないので、抜きすぎには注意してください。

気温が高いと楽器が温まり、音が高くなってしまいます。

その場合は、頭部管を少しずつ抜いてみると音程を下げることができます。

気温が低いと、楽器も冷えるので、音が低くなってしまいます。

その場合は、頭部管を少しずつ入れてみると音程を上げることができます。

どれくらい抜いたらいいのか、抜くとどうなるのか、詳しく説明しているプロの動画も参考にしてみてください。

スポンサーリンク

3.反射板の位置

頭部管の中には、反射板という部品が入っていて、この位置が正しくなかったり反射板のコルクが劣化していると、音程が狂ってしまいます。

掃除棒で水滴を取ったりした際にズレてしまったりすることがあるので、掃除棒についている線で確認してみましょう。

角度によっては、真ん中にならないので、垂直に入れて真ん中に来てれば反射板は、大丈夫です。

明らかにズレていれば、音程が安定しない理由は、反射板ですね!

その場合は、自分で直そうとはせず楽器店で調整してもらいましょう。

スポンサーリンク

フルートのチューニング【音程の合わせ方】

見直しポイントの3つを確認してもらって楽器が大丈夫なことが判れば、あとは練習あるのみです!

音程を合わす練習には、チューナーという便利な機械がありますので、ロングトーンなどの練習時は必ず使用するようにしましょう。

チューナーの音を聴きながら、楽器をその音に合わせていくということをするのですが、最初は中々難しいですよね。

楽器で合わすのが難しい場合、まずは同じ音を自分の声でハミングしてみましょう。 自分の声で同じ音程でハミングできたら、次は楽器を使って同じ音を出してみよう!

自分の声で同じ音程でハミングできたら、次は楽器を使って同じ音を出してみよう!

息の角度やスピードを調節して、口の筋肉を自分でコントロールできないことには、その同じ音程を出すことは出来ません。

2分で分かるフルートチューニングのやり方の動画

チューニングの音を聴きながら、口のどの筋肉を使って、どの息の角度でどれくらいのスピードで息を出すと、これと同じ音が出せる!

という感覚を掴めるようになれたらしめたもの!

あとは、その音を覚えて、息の角度や口の状態を一緒に身体で覚えていくだけです。

吹奏楽でのチューニングの合わせ方(3分動画):立花雅和フルート講座

通りすがりさん

通りすがりさん

のりん

のりん

スポンサーリンク

音程を合わす練習方法

ロングトーンの練習をする前には、必ずチューニングをすることが鉄則です。ですが合奏が始まると、チューナーをつけずに周りの音を聞いてそれに合わせるのが理想です。

合奏中は、チューナーに音程をピッタリ合わすことに意味はありません。

機械に合わすのではなく、生きた音に自分の音を合わせましょう。

合奏で音を合わせることが出来るように、初心者のうちは、ロングトーンをする際もチューナーを使って、強く吹いたり、弱く吹いたりしても音程が一定になるように練習してください。

音程をチェックするには、必ずチューナーを使用して442Hzに合わせてください。(寒い時は441HzでもOK!)

注意するべき所は、唇や息のスピード、角度はどうなっているか、どう吹けば上がってしまうのか、どう吹けば下がってしまうのか、など。

チューナーと睨めっこしながら吹き方を探りながら行ってください。

やる気を上げるためにも、鍛えるためにも、プロと一緒に練習してみましょう!

practice Long Tones on Flute with me 基礎練習 初心者

ソノリテをテンポ四分音符60で3オクターブです。

01:40 チューニング

01:55 ロングトーン開始

08:20 真ん中のHから上行します

音程を保つコツは、弱い音を吹く場合、息の量はある程度減らして、息のスピードを保ったまま。

強い音や高音を吹く場合は、息の量も増えるし息のスピードも上がるので、音程は上がってしまいます。

なので上がりすぎを回避するために口の周りの筋肉をゆるめて、柔軟にコントロールできるように練習を行ってください。

楽器が重くて肩や腕など限界が来てしまったり、初心を忘れてしまったら、思い切って頭部管のみでの練習に戻してみましょう。

【フルート初心者必見】頭部管で1週間だけ集中して音出ししてみよう!効率よく練習できる動画まとめ

【フルート初心者必見】頭部管で1週間だけ集中して音出ししてみよう!効率よく練習できる動画まとめ

頭部管のみでも、息の角度やスピードを変えるだけで音程をコントロールする練習は出来ます。

頭部管のみでは A(ラ)の音が鳴ります。頭部管のみで弱い音でも大きい音でもA(ラ)の音が鳴らせるように練習しましょう。![]()

スポンサーリンク

チューニングが合わない時は?

ある特定の音の音程が合わせにくい、何をやっても音程が合わせられない、という場合は楽器のメンテナンスが必要なのかもしれません。

一度メーカーに調整に出すか、購入店に問い合わせてみましょう。

保証期間外なら有償になりますが、悪い癖をつけないためにも、メンテナンスを定期的(1年に一度くらい)に楽器の状態をみてもらいましょう。

消耗している程度にもよりますので、パッドの状態、パーツの交換などを含めると、値段の幅はあるのですが、大体は学校の備品だといい状態のものはないので、バランス調整だけだと6〜7千円もしくは、それ以上かなという感じです。

預け期間は、大体1週間くらいです。

これはどこの楽器店でも一緒です。

値段は、楽器ごとに違いますので、まずはお見積もりを貰ってください。

スポンサーリンク

音程が低い時の対処法

周りの音と比べて、音程が低くなってしまってる場合は、周りより音程が高いときより、不協和音度が増してしまってるので、音程が低くなってる時はなるべく早く自分で察知して修正した方がいいです。

高い音を低くするのは口を緩めたら、わりとすんなり低くなってくれるので対処しやすいのですが、低い音程を高くしないといけない対処法は、息のスピードを上げたり角度を変えたり、息を束ねたりということをしないといけないので、そのコントロールがかなり難しいかなと思います。

のりん

のりん

フルートの間違った持ち方を5年も自己流で首と手に激痛!そんな私でも修正できた2つの方法とは?

フルートの間違った持ち方を5年も自己流で首と手に激痛!そんな私でも修正できた2つの方法とは?

楽器が内向きになっていたり、特に左手の支える手や腕も持ち方が間違っていると音程が低くなる可能性が高いです。

私の場合も、持ち方が悪かったせいで、音程がいつも低めでした。

なので短期間だけレッスンに通い、持ち方を修正したので、音程が低くなりがちだったのが、治りました。

でも、レッスンに行けない場合は、どういう持ち方が間違っているのか、どういう持ち方が正しい持ち方なのかっていのが、分かりませんよね。

分かりやすい動画がありましたので、ぜひ自分の持ち方と比べてみてください。

音程が低い時の改善方法

2:15 音程が下がる原因3つ

4:20 3つの原因を元に口の周りの動きがどのようになったら音程が下がるのか

6:00 音程が下がる原因、姿勢と持ち方について

8:20 構え方(OKバージョン、NGバージョン)

のりん

のりん

動画の5:00くらいからの説明にあるとおり、アパチュアとフルートのエッジの距離が近くなると音程は低くなってしまうので、どれくらい近づけたらいいのか、唇の厚さが違うので個人差がありますが、平均して半分か3分の2くらい歌口の穴をあけておくのが理想です。

姿勢と持ち方と共に鏡を見ながら、自分が歌口をどのぐらいの距離をとって吹いているのか確認しましょう。

半分以上ふさぐのはNGです。

音程が下がるし、音質がよくないことにつながってしまいます。

正しい姿勢、持ち方、歌口のふさぎ方を確認した上で、正しい吹き方が出来ているのであれば、あとはチューナーを見ながら、息のコントロールをして音程を合わす練習あるのみです!

スポンサーリンク

音程が高い時の対処法

音程を低くする場合の対処法は、高くするよりも難易度は下がります。

音程が低い時の逆をすればいいって話なのですが、ざっくりというと、あごを引くとわりと簡単に音程は下がります。

しかし、高いと言われたからってあごを引いて、口を緩めちゃうとあっという間に音程が下がっちゃいます。

低くするのは簡単ですが、そうすると音色も悪くなりがちなので、そこはちゃんとコントロールができるように、上記の【音程を合わす練習方法】を参考にロングトーンで練習してみましょう。

音程が高くなりやすい時というのは、C(ド)やCis(ド#)、高い音(中音〜高音域)を出す時や大きい音(フォルテッシモ)を出す時など、ギューンとチューナーの針が右へ行っちゃうことが多いです。

そうならないようにするために、上がりやすい音を吹く時は、息の角度やスピードを考えながら吹きましょう。

同じ音をロングトーンで強く吹いたり弱く吹いたりして、音程が高くなったり低くなったりしないように練習するのが音程を一定に保てるようになるコツです。

どの角度で、どれくらいのスピードなら音程が合うようになるのか、身体と耳で覚えましょう!

スポンサーリンク

音程が高いのか、低いのか、分からない時の対処法

通りすがりくん

通りすがりくん

音の低い、高いが分からない。この問題は、そもそも音に慣れていないので分からないと思います。

外人のLとRの発音の違いが分からない、とかと一緒で音を聴き慣れていないので、しょうがないです。

高いのか、低いのかどっちに音がズレているのか分からないから、自分が低くすればいいのか高くすればいいのかが、分からないと悩んでしまいますよね。

この高い低いを判断するには、音を覚えるコト!これしかないです。

悩まなくても大丈夫です!覚えたら必ず分かるようになります。

覚えるまでは大変だと思いますが、チューナーを使って毎日音を合わすことで覚えましょう。

まず、覚えないといけないことは、音程が合っている時の音の聴こえ方の感覚をつかむことです。![]()

音を合わせる感覚が掴めない方の解決方法

音程が合っていれば、自分の音がどっちなのか区別がつかないくらい音が溶け合います。

逆に合っていないと、音がうねってウォンウォンと聴こえたり、違う音が入ってきた感覚があると思います。

その感覚がまだ分からないという方の解決方法は、先生か先輩にお願いをして自分の音程に合わせて吹いてもらって下さい。

そして音程が合った感覚をまずは掴んでください。

感覚をなんとなくでも掴んだら、次は息の角度を上に上げるようにする(顔を上げてみる)と音程が上がります。

逆に息の角度を下へ下げるようにする(アゴを引く)と音程が下がります。

音程が上がるとどんな風に共鳴するのか、下がるとどんな風な感覚になるのか、音程が合った時の感覚、この感覚を耳と息の方向とセットで身体で覚えて下さい。

なんとなく感覚が掴めてきたら、チューナーを使って根気強く続けてみて下さい。

最初は音を出すことも難しいのですから、音程を合わせるのはかなり難しいと思います。

地道な練習なのですが、とても大事な基礎練習なのでがんばりましょう!

初心者さん

初心者さん

のりん

のりん

スポンサーリンク

吹奏楽で音程を指摘される時はドレミ音階ではありません

吹奏楽部初心者さん

吹奏楽部初心者さん

趣味でフルートの独奏やフルートアンサンブルなどされている方は、あまり関係ない話ですね。

学校の音楽の授業やピアノを習っている方なら、ドレミ音階なら大抵の方は読めるかな〜と思います。

え?ドレミ音階じゃないの??

ってビックリされる方は多いんじゃないでしょうか。私も最初、ビックリしました!(笑)

なぜか吹奏楽の場合は、ドレミファソ〜ではなくて、ツェー、デー、エー、エフ、ゲー、、、なんです。

通りすがりさん

通りすがりさん

吹奏楽部では、いろんな楽器が使用されています。

クラリネット、トランペット、サックス、チューバ、、、楽器によって違うのですが、例えばピアノのドの音と一緒なのは、フルートとピッコロとオーボエです。

ドを吹いてみて〜と言われて、ドの音が出るのが、ピアノとフルート、ピッコロ、オーボエ、トロンボーンなど。

ドを吹いてみて〜と言われて、シ♭の音が出るのが、クラリネット、バスクラリネット、トランペット、サックスです。

ドを吹いてみて〜と言われて、ファの音が出るのが、ホルンです。

という感じで、楽器によって楽譜の調がバラバラで『ド』を吹いて〜と言ってしまうと、ドではない音が混ざりあってしまうのです😱

ので、吹奏楽では、【ドレミ音階】ではなくて、お互いのコミュニケーションをとるために共通の音名が必要になってくるので【ドイツ音名】を使います。![]()

ドイツ音名【要点だけ〜簡単に〜】これだけは覚えよう!

この読み方を基本形として覚えましょう。

そして、フラット♭だと元の音名に【es】を付けます。 ※赤枠のミ♭(エス)と、ラ♭(アス)と、シ♭(ベー)は、読み方が例外ですが、よく出てきますので、覚えておきましょう。

※赤枠のミ♭(エス)と、ラ♭(アス)と、シ♭(ベー)は、読み方が例外ですが、よく出てきますので、覚えておきましょう。

スポンサーリンク

まとめ

音程がうまく取れない、音程が悪いとよく指摘される、音程の合わせ方がよく分からないといった方向けに、音程についてまとめてみました。

音を出すことすら難しい方には、音程を上げたり下げたりすることは容易ではなく、本当にむずかしいと思います。

ピアノを5歳から習っていた私でさえ、フルートを吹奏楽でするようになって、最初のうちは音程が高いのか低いのか、どっちに合わせたらいいのか分かりませんでした。

でも、ちょっとずつ耳が慣れていって、『あ、高い、、、下げないと!』とかが分かるようになってきました。

はっきり言って、慣れです!(笑)

慣れないうちは、分かりません。

音に慣れて、基礎練習してるうちに音をコントロールできるようになってくるのです。

基礎練習の中でも音程獲得には、ロングトーンがもっとも効率の良い練習方法になります。

吹奏楽は、団体の演奏なので、チューニングで音が合うかどうかがとても大事になってきますよね。

音が合わせられないとみんなの前で指摘されたり、後輩の不協和音に対処することが大変だったりと、音程は永遠の悩みの種だと思います。

そんなときは、このページを見返してもらって練習してみてくださいね!